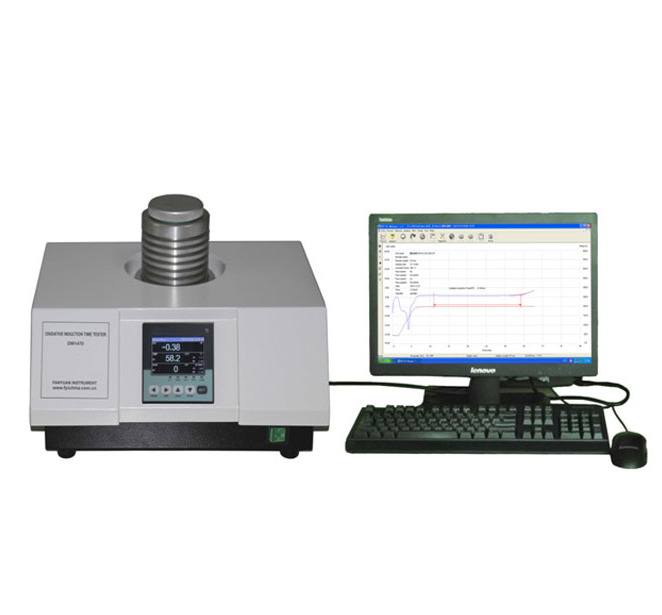

差示扫描量热仪(DSC)通过记录物质在程序控温下的热量变化,生成独特的热流曲线,为材料科学、生物医药、能源开发等领域提供关键热力学信息。本文将从图谱构成、特征峰解析、异常现象诊断到应用案例,系统梳理DSC图谱的分析方法。

一、DSC图谱基础:热流曲线的构成要素

DSC图谱以温度为横轴、热流率为纵轴,呈现物质吸热或放热行为的动态过程。典型图谱包含以下关键元素:

基线:无热事件发生时的水平线,反映仪器本底噪声。理想基线应平滑且接近零值,若出现波动可能由气体流量不稳、传感器污染或温度控制误差导致。例如,某实验中因氮气流量波动,基线在200℃附近出现±10μW的周期性起伏,经调整减压阀后恢复正常。

热事件峰:物质发生相变、化学反应或结构转变时产生的吸热(向下峰)或放热(向上峰)信号。峰的形状、位置和面积蕴含丰富信息。例如,高分子材料的熔融峰通常呈对称单峰,而多晶型药物可能因不同晶型熔点差异出现多峰。

转变温度:峰的起始点、峰值点和结束点对应的温度,分别标记为Ti(起始温度)、Tp(峰值温度)和Tf(终止温度)。这些参数用于量化热转变过程。例如,蛋白质变性温度通常取Tp值,而玻璃化转变温度(Tg)则通过基线偏移的拐点确定。

二、特征峰解析:物质热行为的密码本

1.熔融与结晶峰

熔融峰:晶体物质加热时,晶格破坏吸收热量形成吸热峰。峰面积与结晶度成正比,峰宽反映晶体尺寸分布。例如,某聚乙烯样品在120℃出现尖锐熔融峰,表明其结晶度高且晶体尺寸均匀;而另一样品在110-130℃出现宽峰,说明存在多尺寸晶体。

结晶峰:熔融物质冷却时,分子重新排列形成晶体释放热量,产生放热峰。峰形与冷却速率密切相关。快速冷却(如100℃/min)可能导致结晶度降低,峰面积减小;慢速冷却(如2℃/min)则促进晶体生长,峰形更尖锐。

2.玻璃化转变峰

非晶态材料(如高分子、玻璃)在加热时从玻璃态转变为高弹态,热容突变导致基线偏移。Tg通常通过拐点法确定,即连接转变前后基线的延长线,其交点对应Tg。例如,某环氧树脂在80℃出现基线偏移,表明其Tg为80℃,此时材料从硬脆状态转变为可塑性状态。

3.氧化与分解峰

材料在氧气或空气气氛中加热时,可能发生氧化反应或热分解,产生放热峰。氧化诱导期(OIT)是评估材料抗氧化能力的重要指标,定义为从设定温度到氧化放热峰起始点的时间。例如,某聚丙烯样品在200℃下的OIT为15分钟,表明其抗氧化剂可在此温度下提供15分钟保护。

三、异常现象诊断:图谱中的“故障信号”

多峰重叠:相邻热事件峰重叠可能导致数据误读。例如,某药物多晶型在熔融过程中,两种晶型的峰部分重叠,需通过退火处理(如加热至熔点以下再冷却)使晶型分离,或使用高分辨率模式(如慢速升温)提高峰分离度。

基线漂移:长期使用后,传感器灵敏度下降或炉体污染可能导致基线向上或向下漂移。某实验室通过定期执行空烧程序(400℃、10℃/min)去除残留物,将基线稳定性提升至±5μW以内。

峰形畸变:样品量过大(如超过20mg)或升温速率过快(如超过50℃/min)可能导致峰形变宽或分裂。例如,某金属合金在快速升温时出现双峰,经降低升温速率至10℃/min后恢复为单峰。

四、应用案例:从图谱到实际问题的解决

1.药物多晶型筛选

某新药开发中,通过DSC发现原料药存在两种晶型:晶型A在185℃熔融,晶型B在192℃熔融。进一步分析表明,晶型B的热稳定性更高,但溶解度较低。最终选择晶型A作为制剂形式,并通过添加稳定剂抑制其向晶型B的转变。

2.高分子材料改性

某研究团队通过DSC监测环氧树脂的固化过程,发现添加纳米二氧化硅后,固化放热峰从150℃移至140℃,且峰面积增大。这表明纳米粒子催化了固化反应,缩短了固化时间并提高了交联密度。

3.锂电池安全评估

对某电解液进行DSC测试,在250℃出现剧烈放热峰,表明其热稳定性不足。通过替换成膜添加剂,放热峰移至300℃以上,且峰面积减小50%,显著提升了电池安全性。

五、总结:图谱分析的科学与艺术

DSC图谱分析需结合理论知识与实验经验,从峰形、位置、面积等参数中提取物质热行为的关键信息。通过规范操作、优化参数设置和灵活应用分析方法,科研人员可揭示材料结构与性能的内在联系,为产品开发、工艺优化和质量控制提供科学依据。随着人工智能算法的融入,未来DSC图谱分析有望实现自动化特征提取与异常预警,进一步推动热分析技术的智能化发展。